一、理論背景

自於人格心理學家George Kelly的個人建構論(Personal Construct Theory) 在後現代主義盛行之後,生涯諮商領域學者應用建構論中的概念於生涯諮商實務工作中。

他們認為個人所建構的世界並沒有絕對的真理。每個人均有其特殊性 , 都有組織個人經驗的法則,此一想法與理性主義中的概念背道而馳。

建構論所強調的 :是藉由個人建構的萃取。帶領個人進入其內心世界,藉由個人對自我的深層探索瞭解及洞察而促進其生涯發展。

二、重要概念

建構取向的生涯諮商,認為一個人並非是行為或特質的組合,而是能夠組織自已(self-organizing)的特殊實體 。我們如同科學家一般,試圖組織個人的經驗事實,逐漸形成一套個人的法則以便在面臨新的情境時,能正確預測個人可能會有的行為而瞭解。個人建構法則的方式,便是透過建構方格(Repertory Grid) 的使用。

(一)建構的意義

所謂的建構 : 係指個人了解自我以及瞭解外在世界的方式所使用的形容詞,正符合Kellya提出建構論兩極性質,是相對兩個端點。

例如對個人特質的形容,温柔相對於粗曠、乖巧相對於不守規矩、善良相對於邪惡等等。

應用在個人對工作世界的認識,則包括薪水的高低、工作場所室内或戶外、工作性質的變化多寡或是穩定與不穩定等等概念。

(二)各不同建構彼此之間的關係

而各個不同的建構,彼此之間又有次序或階層的關係,因此有所謂統轄建構VS從屬建構 、邊緣建構VS核心建構的差別。

應用在個人對工作世界的解釋,工作內容接觸人或接觸事物,是屬於範圍較大的統轄建構,接觸人的工作中,變化性的大小則可以算是人/事物之下的從屬建構。

邊緣建構與核心建構的差別則在於對個人特質瞭解的深淺,溫和/粗曠是屬於較為邊緣性的建構、是表層的;個人本身及週遭人可以觀察得到的。核心建構則是屬於個人肉心較深層的特質,他人不易觀察,甚至個人本身也不一定有所覺察查。

透過階梯 (Laddering ) 技術,可以協助個人深入内在的核心建構,而這核心建構,也可能是個人長久以來所珍視的價值信念,甚至也蘊含個人對自我存在的意義。

(三)建構的發展

於建構的發展與演變,Kelley (1955) 認為包括了審慎思考(Circumspection)、取得先機(Preemption)、以及掌握選擇(Control and Choice ) 三者不斷循環的歷程。國內吳芝儀 (1997) 以「慎思、明辨、篤行 」來形容此三項發展階段。

- 當個人面臨選擇的十字路口時、必需審慎思考,針對不同選項,從各個不同角度來思考各方面因素。

- 取得先機階段,亦即所謂的明辨,則是做清楚的判斷,針對某一可能性最高的特定選項做更周延的思考。甚至是以特定時間或特定方式來處理特定的情境,是做成最後決定之前必須有的準備

- 掌握及選擇,亦即篤行,則是對特定情境或選項做成決定 ,並能夠掌握該項情境或選擇以便之後的行動計畫及實踐。

至於在發展過程中各不同建構之間的關係 Kelley 則進一步提出分化、統整、以及衝突等等概念

- 建構系統的分化性,是指該系統允許個人從多元的角度來認知不同的選擇情境或項目 。

- 統整性,則是指不同建構之間可以統合為一完整系統的程度。

- 高分化與高統整是我們所期待的理想決定型態,也是個人建構發展的最後階段,可將之命名為精慮性的決定型態(Elaborately Decided)

- 衝突是指個人價值觀中,不同信念彼此衝突的時候。例如,「錢多、事少、離家近 」這三者之間是有可能會有衝突的,對於建構彼此間的衝突情形,透過建構方格及階梯技術,可以在輔導過程中思索個人心中的衝突及矛盾情形 .

三、實務應用

建構方格:主要目的在協助個案萃取建構根據建構的重要程度而對不同的職業選項進行評比,評比結果讓個案清楚自己的理想與實際之間的一致情形。所重視的是過程,而非根據結果做成決定。然而,過程中個人對自我的深入探索,也有助於個人做成好的決定。

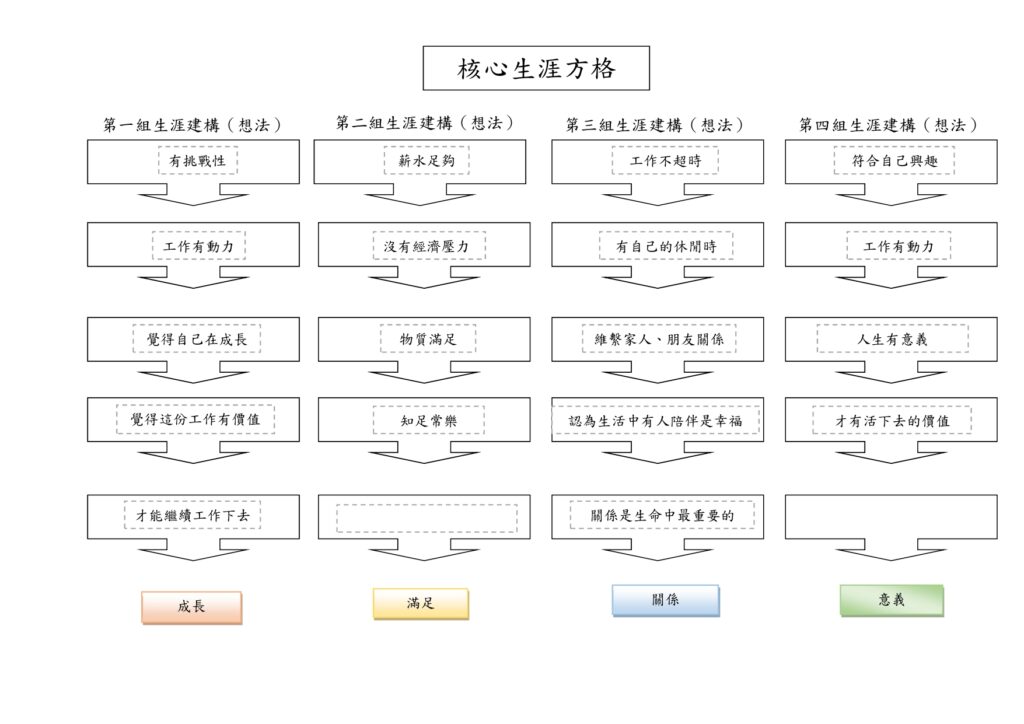

階梯技術:是建構方格評定之後可以繼續深人的一項技巧當個案提出一項重要的建構之後,我們不妨繼續追問 「這為什麼是重要的? 」如此繼續追問,可以一層層進人內心深層的想法(所謂的核心建構)。不斷地問自己 :「這對我而言是重要的為什麼? 」、「如果真能這樣 ;我會覺得如何 ? 」「真是這樣的話 , 又可以如何呢 ? 」過去研究發現一些大學生所呈現的生涯核心建構,雖然不乏停留在熱門的「高薪 」想法,但有更多的想法是生活快樂、家庭美滿、用心付出、肯定自己 、人際和諧、享受生命、認真生活、成就滿足、拓展視野、生活充實、提升心靈境界、甚至是世界大同、死而無憾等等。