一、理論背景

- Super (1972) 的生涯發展理論融合了差異、發展、社會、以及現象心理學的重要觀點。

- 其中,他最重視個別差異此一現象,他認為每個人在興趣、能力、價值觀、以及人格特質各方面是不同的。同時也強調個人發展過程中對工作世界的認識及學習,以便能體認工作對個人的要求。

- 由發展心理學的觀點而言,他採用Havighurst (1953) 的發展任務觀點,將個人的生涯發展分為成長、探索、建立、維持、以及衰退五個階段,並提出各階段所應完成的發展任務。

- 就社會學觀點而言,他強調社會環境對職業選擇及適應的影響。

- 就現象學觀點而言,他強調個人在職業活動中的自我實現。

- 在經過一系列的研究累積之後,他所主張的生涯發展理論逐漸成熟,成為生涯理論中十分重要的理論學派。

二、重要概念

Super認為職業選擇行為其實就是個人自我觀念的實現。在他所提出的觀念中,最基本的假定,是認為生涯發展是一個歷程(Process)。

(一)自我觀念

「自我觀念」 (Self-Concept) 在Super的理論裡是個非常重要的概念。他所謂的自我觀念包括個人對自己在興趣、能力、價值觀念、以及人格特徵各方面的認識。工作越能讓個人實現自我也就是說個人的工作越能配合自己的興趣、能力 、價值、以及人格特質,則個人的工作滿意度也越高。

他對自我觀念的重視,使得一些學者以生涯發展的自我觀念理論來形容他的學說,然而他自己卻較偏好以上述「差異、發展、社會、現象」的心理學來形容自己所提出的觀點。

而他所提出的理論的確也相當廣泛通常我們以「生活廣度與生活空間 」(Life-Span Life-Space ) 這個形容詞來說明

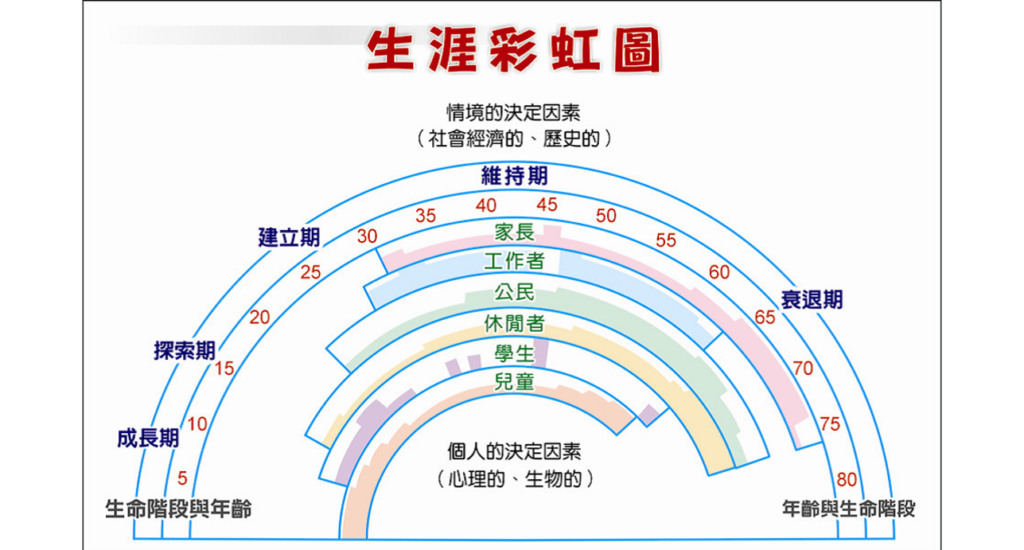

(二)生涯彩虹圖

所謂的「生活廣度」(Life Span ) 是指人生的發展歷程 : Super將這個歷程分為成長、探索、建立、維持、以及衰退(當時稱之為褪離而非衰退)五個階段。

而所調的「生活空間」(Life Space ) 則是指個人在同一時期所扮演的不同角色,包括兒童、學生、休閒者、公民、配偶、家長、父母、工作者、及退休者等九個角色。

Super同時提出扮演這些不同角色的四個人生劇場,分別為家庭、學校、社會及工作場所。

「生涯彩虹圖」(Career Rainbow) ,如下圖所示、 是用來說明這個生活廣度及生活空間之生涯發展觀念的最佳形容詞。

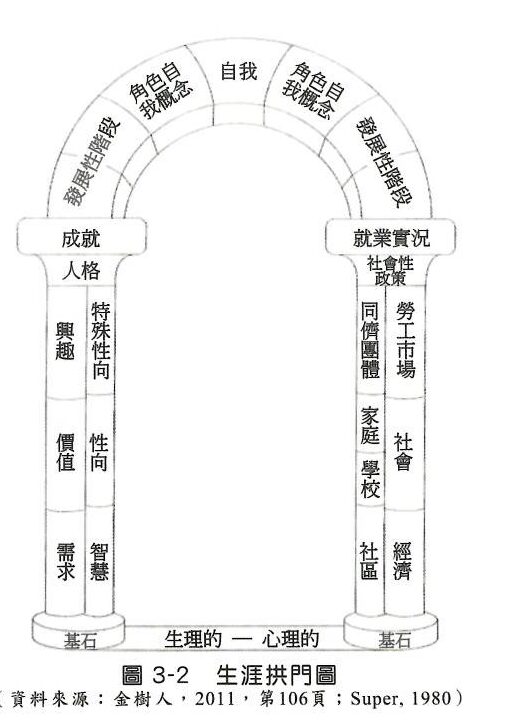

(三)生涯拱門 (Career Arch)

除了生涯彩虹圖之外,在1990年代,Super嘗試以拱門圖來形容他所主張的生涯發展概念。

如下圖所示,他認為在生涯發展的不同階段中,個人所扮演的角色經常隨社會環境及個人發展而有所不同。

此一拱門圖能用以形容個人所處的環境、社會、以及個人的心理及生理基礎如何影響個人的生涯發展。

拱門的底處是個人所處的生理及環境基礎,左邊的基底,來自個人生理條件,逐漸發展出心理相關之因素,包括個人的需求、價值觀念興趣、智力、特殊性向以及人格特質等等;右邊基底,則來自地理環境因素,發展出與社會及經濟相關的變項,涵蓋社區、學校、家庭、同儕以及社會經濟勞動市場等等相關因素。在這些基底之下所發展出的個人自我,則形成拱門上端所呈現的自我包括不同發展階段中個人所扮演角色時所呈現的自我觀念。

這些自我觀念以及不同階段所扮演的角色,正能與之前所提的生涯彩虹相結合。

(四)發展階段及發展任務

Super將個人的生涯發展分為成長個階段探索五個階段:

- 成長階段(0-14歲):主要特徵是個人能力、態度、興趣及需求的發展。

- 探索階段(15-24歲):個人嘗試其有興趣的職業活動,而其職業偏好也逐漸趨向於特定的某些領域。但這些特定的領域不見得是個人最終的決定領域。

- 建立階段(25-44歲):個人由於工作經驗的增加以及不斷的努力嘗試,在自己的領域裡逐漸能穩定下來。

- 維持階段(45-54歲):個人在工作職位上不斷地調適、進步並逐漸能在自已的領域裡佔有一席之地。

- 衰退階段:在這個階段裡,個人可能欣賞自己在工作上的成果,職業角色份量漸漸減少,同時也思考退休之後的一些問題。

Super同時指出在不同發展階段 ( Developmental Stage ) 裡 , 有不同的發展任務 (Developmental Task ),各發展階段的次階段及發展任務如表所示。

| 成長 | 經與他人經與重要他人的認同結果發展自我概念:需要與幻想為此一時期最主要的特質 :随年龄增長、社會參與及現實考驗逐漸增加,興趣與能力亦逐漸重要。 (1)幻想期(4-10歲)需要為主;幻想中的角色扮演甚為重要 (2)興趣期(11-12歲)喜好為其抱負與活動的主要決定因素 (3)能力期(13-14歲)能力逐漸具有重要性,並能考慮工作條件 (包括訓練) 任務 : 發展自我形象,發展對工作世界的正確態度,並了解工作的意義。 |

| 探索 | 在學校、休閒活動及各種工作經驗中,進行自我檢討、角色試探及職業探索。 (1)試探期(15-17歲)考慮需要 、興趣、能力及機會,並在幻想、課業及工作中加以嘗試。(2)過渡期(18-21歲)進入就業市場或專業訓練,更重視現實的考慮,並企圖實現自我觀念:一般性的選擇轉為特定的選擇。 (3)試驗並稍作承諾期(22-24歲)職業初定並試驗其成為長期職業生活的可能性,並不適切則可能在經歷上迹各時期以確定方向。 任務 : 實現職業偏好。 |

| 建立 | 尋獲適當的職業領域,逐步建立穩固的地位:職位、工作可能變遷,但職業不會改變。 (1)試驗一承諾穩定期 (25-30歲) 尋求安定,可能因生活或工作上若干變動而尚未满意。 (2)建立期 (31-44歲 ) 致力於工作上的穩固 :大部分人處於最具創意時期,資深、 表現優良。任務:統整穩固並求上進。 |

| 維持 | 逐漸取得相當地位,重點是如何維持第位、甚少新意:面對新進人員挑戰。 任務:維持既有成就與地位 |

| 衰退 | 身心狀況衰退、原工作停止、發展新的角色,尋求不同方式以滿足需要。 任務:減速、解脫、退休。 |

(五)生涯重要性(Career Salience,或稱生涯凸顯)

生涯重要性是生涯彩虹圖中的另一項重要概念。由於個人在人生不同發展階段扮演不同角色對不同角色所投人的時間及心力也有不同,所感受到的情緒也有所不同,因此呈現出所謂的生涯重要性概念。

Greenhause 1973) 則進一步以三方面來觀察一個人對生涯的重視程度,分別為對事業的一般態度、對事業所做計畫的周密程度,以及與其它家庭、宗教、或休間等活動相較之下事業的重要性。

(六)生涯組型 ( Career Pattern)

Super (1957)認為男性與女性的生涯發展情形不同,並提出一般男性生涯發展的四個主要類型;而女性的生涯發展情形大致上有七個類型。以下分別介紹:

男性的生運發展組型有以下四種:

- (1)穩定生涯型:這頻型的人並無經過嘗試階段而直接進人某一個職業,並且在該戰業領域中持續工作很長一段時間。

- (2)傳統生涯型:這類型的人經道一段時間的嘗試之後才在某一項工作領域中穩定下來。

- (3)不穩定的生涯發展型 : 這類型的人,其生涯發展情形並無固定順序可能經過嘗試之後穩定下來,但又因為某些因素而嘗試其它工作。形成不穩定的情形,也可能因為這樣的因素而使得其生涯發展情形較為遲緩,很晚才進入建立階段。

- (4)多重嘗試型 : 這類型的人因為不斷嘗試多種工作而很難進人生涯發展的建立階段,大部分這類型的工作者為不需經過專業訓練的半專業技術人員或家庭工業。

女性生涯發展的路徑則可以分為以下七個類型:

- (1)穩定家庭主婦型:此類型女性自學校畢業後很快就結婚,婚後即以家庭為生活重心,在其生涯發展過程中並無重要之工作經驗,或者亦有可能完全沒有工作經驗。

- (2)傅統女性生涯發展型 : 此類女性離開校園後從事某些行業,但是結婚之後即放棄工作而以家庭為重心。

- (3) 穩定性職業婦女型:此類型女性在其一生發展過程中都不斷地有工作,對這類型女性而言,事業是其生涯發展過程中的重點,結婚前後均以事業發展為重心,而家庭角色僅居其次。

- (4)雙軌到生涯型:此類型的婦女在其一生中不斷的結合工作與家庭角色,並兼重兩項角色。

- (5)間斷生涯型:此類型女性多半是在婚前有工作經驗,但婚後即辭職料理家務、待子女成長入學後。才再度人就業市場,並以工作為生活重心。

- (6)不穩定生涯型:家庭及事業對此類型婦女性而言,在不同時期有不同的份量,他們可能是全職的家庭主婦、但因家庭經濟的緣故而必須不定期地外出工作以貼補家用,因此在其生涯發展過程中有時對家庭的投人較多,有時又以對工作的投入較多。

- (7)多軌生涯型 : 此類女性擁有多種不同類型的工作,而且這些工作之間也並非彼此相關,或許其中某類型的工作是她的理想,也或許這些職業只是她們謀生的方式而已。

(七)生涯成熟(Career Maturity)

生涯成熟主要是指個人面對環境要求的因應準備度。

例如,在探索階段的職業興趣發展結晶清晰、特定、實現,以及在建立階段的穩定、鞏固等發展任務的達成。

這些任務的完成亦即生涯成熟度的發展,與個人對自我的覺察、對工作世界的認識以及發展規劃能力是有關係的。

小結

Super生涯發展論雖然重視階段的概念,認為一個人在不同的發展階段必需完成不同的發展任務 。 但他也認為就是透過這些任務的完成,一個人逐漸實現其自我觀念。

透過身心的成長,個人對工作世界的觀察、對成人工作行為的認同、以及接觸經驗的增加,逐漸發展出個人獨特的自我觀念、而隨著個人對於自己與他人類似經驗的累積以及不同經驗的區別,這些自我觀念也逐漸複雜。